地球环境研究所在珊瑚239,240Pu对气候变化响应研究中取得新进展

在全球气候变化加剧背景下,准确评估人工放射性核素的迁移、转化行为,及其对生态系统的辐射安全影响,揭示人工放射性核素对气候系统的响应变得至关重要。我国南海不仅受全球大气核武器试验沉降的广泛影响,美国太平洋核试验场释放的放射性物质可以通过洋流系统经吕宋海峡持续不断进入南海。与此同时,南海与西太暖池紧密相连,因此极易受厄尔尼诺和极端天气等事件的影响。但南海放射性核素的研究主要局限于水平和分布变化,气候系统的调控机制研究尚未见报道。

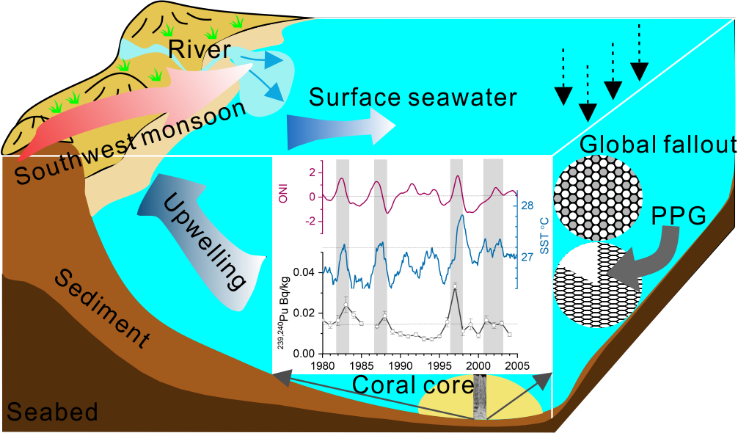

近日,中国科学院地球环境研究所侯小琳研究员团队在南海西沙珊瑚中钚同位素对气候变化的响应研究上取得突破性新进展。以高分辨率环境记录载体-珊瑚为研究对象,借助研究团队开发的超低水平钚同位素的超灵敏分析技术,通过准确分析珊瑚年分辨率的239,240Pu水平及其变化,重建年分辨率表层海水的239,240Pu的变化,首次阐明了太平洋核试验场释放的亲颗粒放射性污染物在南海的迁移规律及其与气候因子的耦合机制。

研究显示,南海采样点处72-84%的239,240Pu来自于美国太平洋核试验场的释放,通过北赤道暖流-黑潮,经由吕宋海峡传输进入南海。尽管目前整体浓度水平较低无明显辐射风险,但1980年之后出现明显变化。与西太开放海域相比,西沙珊瑚中239,240Pu呈现浓度逐渐升高而240Pu/239Pu比值降低的特征。这主要是由于源于西南季风驱动的南海陆架区季节性上升流,将次表层特征海水持续不断带入表层生态系统所致。除此之外,1983,1988,1997年等典型厄尔尼诺年,珊瑚骨骼中239,240Pu浓度异常升高。主要是由于气候变暖引起珊瑚白化,共生虫黄藻携带较高含量的钚同位素被大量排出,经快速生物地球化学循环后沉积于珊瑚骨骼表面,明显区别于正常年份钚通过珊瑚代谢途径缓慢进入珊瑚骨骼的路径。

本研究不仅为南海放射性污染物跨境传输和迁移研究提供了年分辨率标尺,而且首次证实气候异常事件可以通过改变生物地球化学过程,加剧放射性核素在生态系统中的传输速率和累积效应。在全球变化与潜在核污染双重威胁叠加背景下,该研究对构建南海生态屏障具有重要预警价值。

上述成果发表在Environmental Science & Technology期刊上,文章第一作者为赵雪副研究员,通讯作者为侯小琳研究员。研究得到了国家自然科学基金(22306184,41991252,22341603),中国科学院(132B61ZYLH20230013, ZDBSSSW-DQC003),黄土科学国家重点实验室(SKLLQGPY2409)等多项项目的支持。

文章详情:Xue Zhao, Xiaolin Hou, Weijian Zhou, Hong Yan, Hanfeng Wen, Huan Jiang, Liangcheng Tan. Variation of 239,240Pu in Coral and Its Response to the Climate System in South China Sea. Environ. Sci. Technol. https://doi.org/10.1021/acs.est.5c02025.

图1 西沙珊瑚中239,240Pu的年际变化及其与气候系统的耦合关系

附件下载: