地球环境研究所使用碘-129成功示踪放射性污染物在我国黄渤海的来源和扩散模式

随着日本核污染水的海洋排放和我国沿海核电站的快速发展,人工放射性对海洋生态系统的影响引起广泛关注。特别是渤海和北黄海这样的半封闭边缘海域,其水体交换较慢,放射性污染物的迁移、扩散及其最终归宿尚不明确。

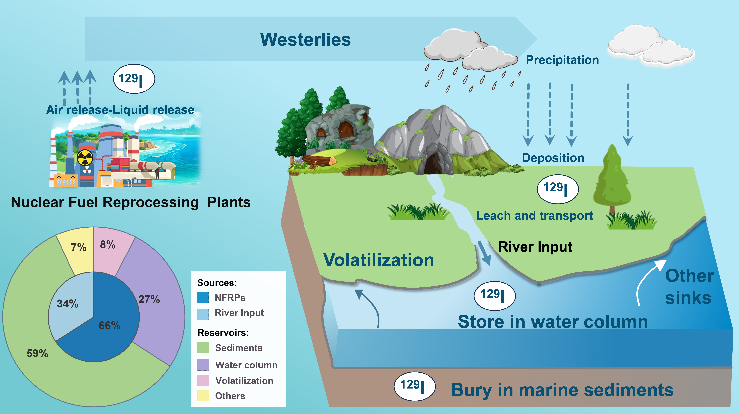

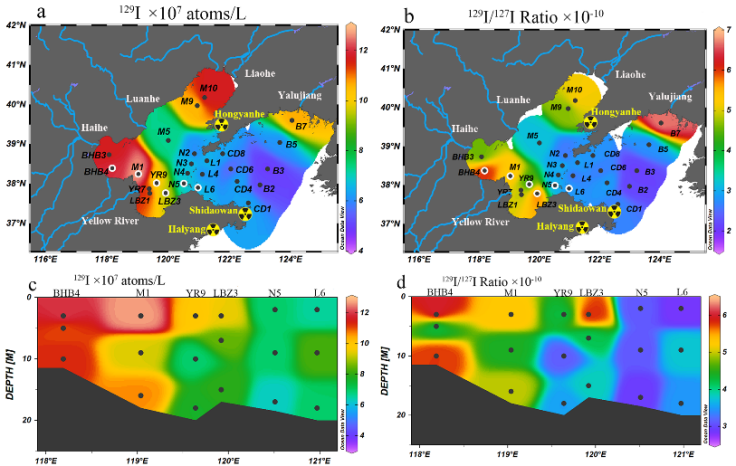

针对上述问题,中国科学院地球环境研究所侯小琳研究员团队通过对渤海和北黄海的海水中人工放射性核素129I的分析,调查了其水平和分布,研究了其来源和扩散迁移过程。研究发现该海域海水中129I位于同纬度地区的背景水平,其周边核电站排放没有显著贡献。研究揭示源自欧洲核燃料后处理厂排放的129I经大气长距离传输后通过大气直接沉降贡献了该海域66%的总129I,沉降于陆地并通过河流输入的占34%。海洋沉积物是129I的主要归宿(59%),仅有27%的129I保留在水体中。另外,河流输入的129I主要存在于近岸50 km范围内,在50-100 km范围内呈现较强的海水稀释。其次,129I在黄渤海水体交换的关键通道——渤海南侧海峡,在秋季呈现表层流出和深层流入的水体交换模式。

本研究首次对渤海和北黄海海域中人工放射性核素129I的来源、预算以及传输进行了系统的定量分析。结果不仅深化了对半封闭边缘海域中水溶性放射性污染物扩散方式的理解,还为追踪海洋环境过程提供了新的视角。研究成果为核电站的环境安全评估以及区域海洋环境的可持续管理提供了科学依据。

上述成果近期发表在国际期刊Journal of Hazardous Materials上。中国科学院地球环境研究所刘佳林博士研究生为第一作者,侯小琳研究员为通讯作者。该研究得到了国家自然科学基金,中国科学院重点部署项目,黄土与第四纪地质国家重点实验室和中国科学院西部之光的项目所共同资助。

原文信息:

Jialin Liu; Xue Zhao; Ning Chen; Qi Liu; Mengting Zhang; Luyuan Zhang; Raman Novikau; Xiaolin Hou *, 2025. The transport, distribution, and budget of anthropogenic 129I in the Bohai and North Yellow Seas, China. J. Hazard. Mater. 487, 137101.

https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2025.137101

图1 研究区域中129I的来源、传输和归宿的概念示意图

图2 表层海水和剖面海水中129I的浓度及其129I/127I原子比值分布

附件下载: