地球环境研究所在大气钚的沉降、保存及再迁移行为研究中取得新进展

人工放射性钚同位素(239Pu,240Pu)主要通过大当量大气核武器试验释放,除其本身较高的辐射毒性,目前239,240Pu已作为最有潜力的示踪剂开始应用于土壤侵蚀定量化研究,或用作沉积物定年新型绝对年代标尺等,因此近年来239,240Pu在环境科学领域逐渐受到广泛关注。但是目前针对不同地区239,240Pu的来源,239,240Pu在不同沉积环境下的保存特性,以及大气核武器试验停止后239,240Pu的环境行为等仍然了解有限,这直接导致区域的特征沉降曲线及沉降形式等问题不清,阻碍239,240Pu的环境示踪应用。因此本研究在我国典型西北干旱区,选择物质来源以大气沉降为主的高时间分辨率泥炭样品作为载体,基于其清晰简单的沉积环境、高沙尘通量,分析其中239,240Pu的水平及其变化,以探索区域239,240Pu的来源、保存和再分配过程。

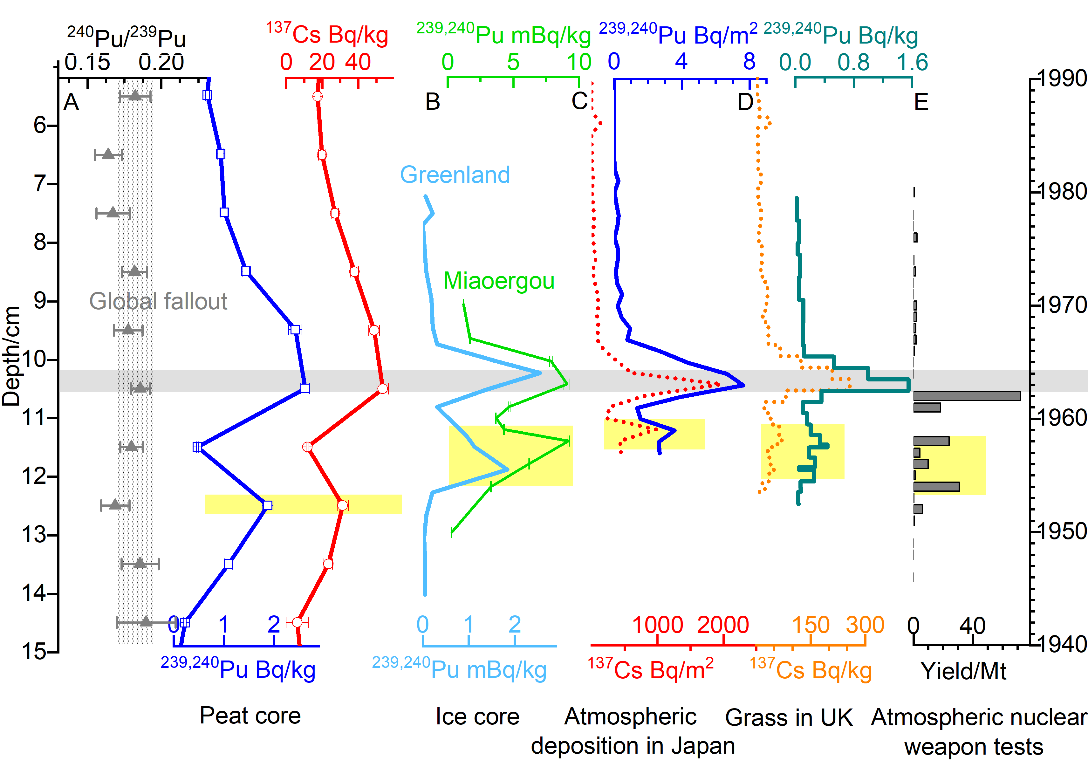

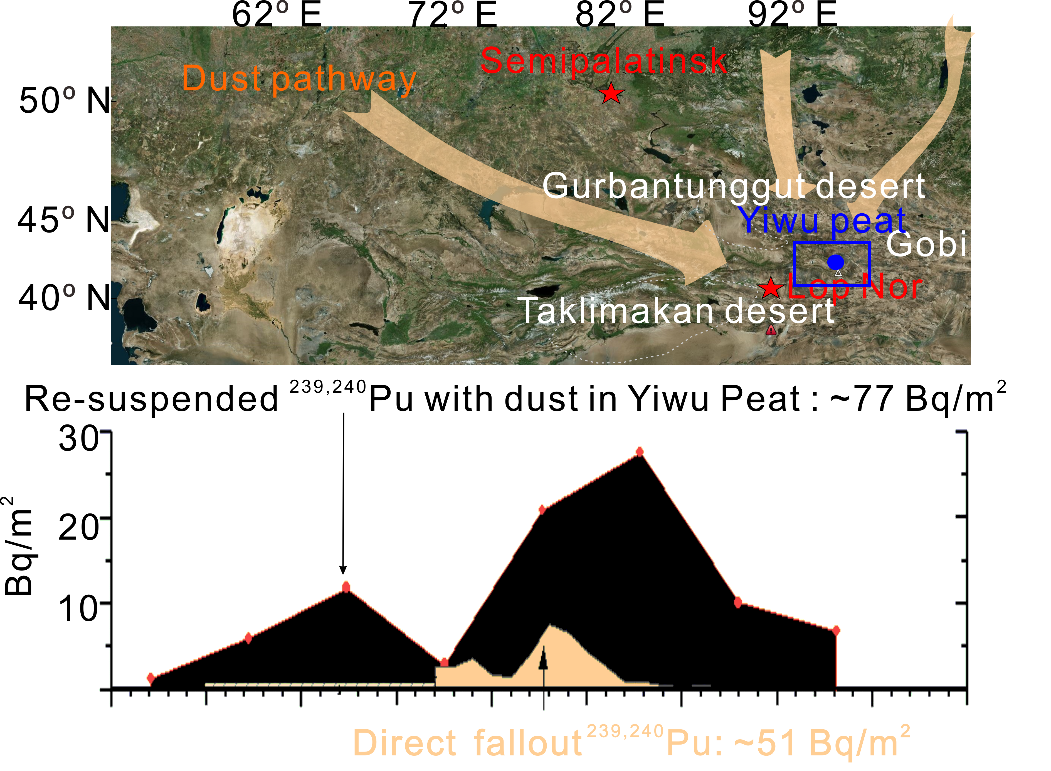

结果显示239,240Pu的浓度变化与典型大气沉降物(冰芯、大气降尘等)相似,呈特征的双峰分布形式,次峰位于1952年,主峰位于1963年,与全球大气核武器试验两个峰值时期吻合,同时240Pu/239Pu比值与全球沉降无异,表明区域239,240Pu主要来源于全球大气核武器试验降尘。泥炭中239,240Pu显示良好的保存特性,并未显著向深层迁移,主要受控于伊吾泥炭接近中性的水体环境。但是239,240Pu通量(128±7 Bq/m2)却明显高于同纬度带、近岸、低沙尘通量区域的值,以及在1980年大气核武器试验全面停止后,239,240Pu的浓度与泥炭有机质含量呈非典型的负相关(r=-0.79, P<0.01)。通过与区域年均温、冰川积累量、冰川中陆源碎屑含量等综合对比分析可知,239,240Pu浓度高值均发生在冷干、沙尘频发的年份,因此说明大气核武器试验停止后,从周围戈壁荒漠、沙漠等沙尘源区悬浮起来的沙尘,可以携带239,240Pu传输并再次沉降保存在伊吾泥炭中。经计算该部分239,240Pu的沉降通量约为77 Bq/m2,甚至超过大气核武器试验直接沉降量(51 Bq/m2)。本研究创新性地针对干旱区大气核武器试验来源239,240Pu的环境行为展开讨论,并首次定量化计算核武器试验停止后再迁移的贡献量,为多类环境科学研究提供了重要的标尺,以拓展239,240Pu的示踪应用范围和潜力。

上述成果发表在Chemosphere期刊上,文章第一作者为赵雪副研究员,通讯作者为侯小琳研究员。研究得到了国家自然科学基金委(41991252,11875261,22306184),以及中国科学院(XDB40020100, ZDBSSSW-DQC003)等项目的支持。

Xue Zhao, Xialin Hou, Zhao Huang, Lu Tang. Source, preservation and re-suspension of 239,240Pu in a well dated peat core collected from northwest China. Chemosphere. 2024, 359, 142267.

https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2024.142267

图1 伊吾泥炭239,240Pu的时间变化及其与已报道大气沉降记录、大气核武器试验当量的对比

图2 伊吾泥炭中239,240Pu通量随时间的变化及不同来源的占比(下);伊吾泥炭中239,240Pu的二次传输来源示意图(上)

附件下载: