地球环境研究所提出α-二羰基化合物与胺/铵液相反应生成棕碳发色团组成和反应途径的新见解

α-二羰基化合物与胺/铵的液相反应被认为是重要的二次棕碳来源。然而,目前对于这类反应发色团产物的组成以及pH影响的认识还非常有限。

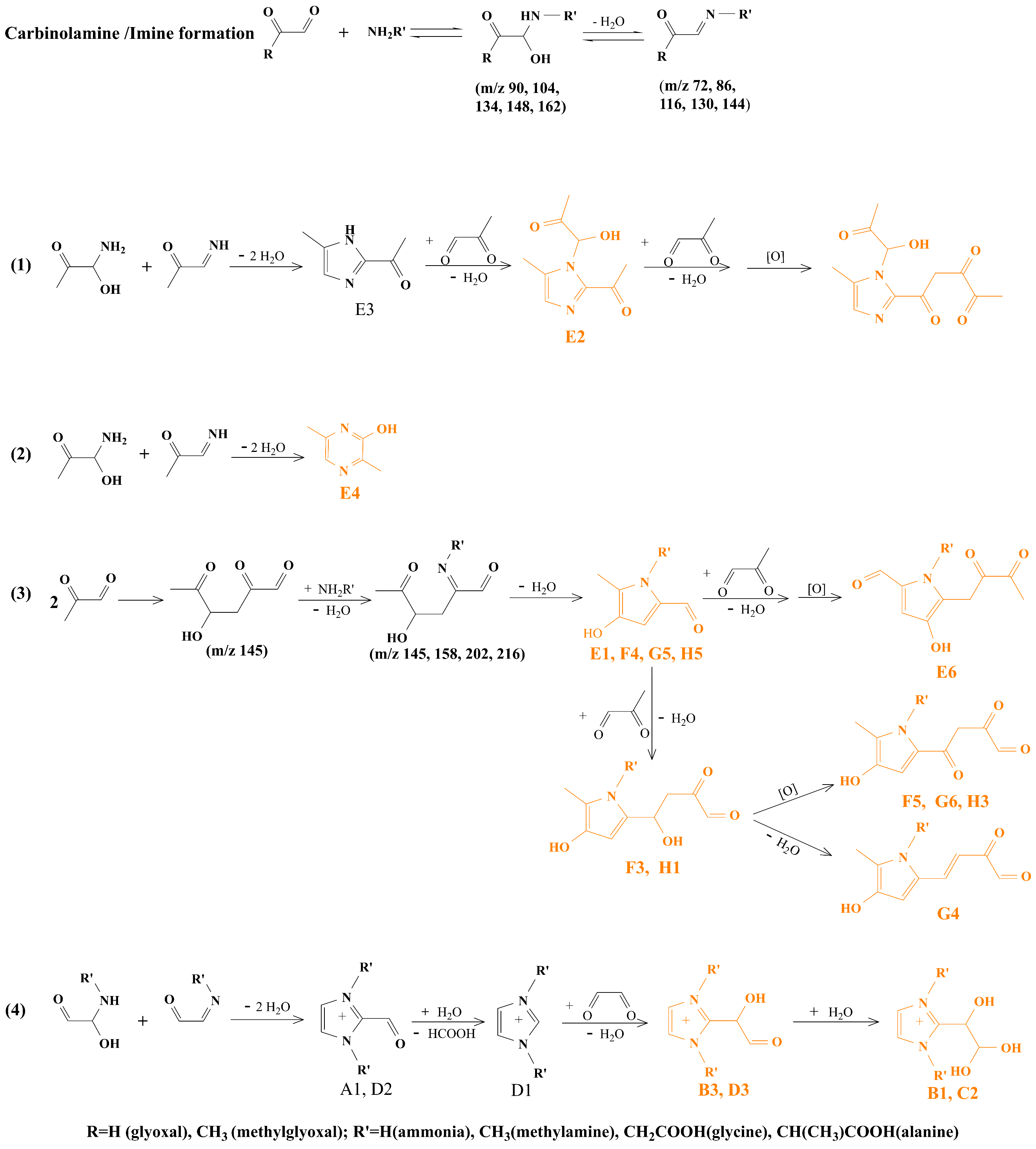

中国科学院地球环境研究所黄汝锦研究员团队采用液相色谱-二极管阵列检测-静电场轨道阱质谱联用仪研究了α-二羰基化合物(乙二醛及甲基乙二醛)分别与铵盐,氨基酸及甲胺在不同pH条件下液相反应生成的发色团组分的光学性质和化学结构,并推测了其可能的生成路径。总共识别了180个发色团组分,对棕碳总吸光贡为29%−79%。其中包含155个新鉴定的发色团物质,包括76个咪唑类、57个吡咯类、10个吡嗪类、9个吡啶类和3个咪唑-吡咯类,额外解释了棕碳9%−69%的吸光。这些新鉴定的发色团组分主要由4条反应通道生成,包括之前没有发现的氨或甲胺与乙二醛二聚体反应生成吡咯的途径。反应体系的pH对棕碳发色团的生成和转化有重要影响,例如,在甲基乙二醛和铵盐的反应中,随着pH从5.0升至7.0, 咪唑类发色团的吸光贡献从72%将至65%,而吡嗪类发色团的吸光贡献从5%增加至13%;同时,更多的小分子氮杂环化合物通过与甲基乙二醛反应生成低聚物(比如,C9和C12吡咯等)。

本研究新鉴定的发色团以及提出的新生成通道对于我们以后研究液相棕碳的生成和转化有指导作用。该成果近期发表于Environmental Science & Technology期刊上。该工作得到国家自然科学基金项目(41925015),中国科学院战略重点研究计划(XDB40000000),中国科学院项目(ZDBS-LY-DQC001)和黄土与第四纪地质国家重点实验室交叉创新团队基金(SKLLQGTD1801)的支持。

Yang, L., Huang, R. J.*, Shen, J. C., Wang, T., Gong, Y. Q., Yuan, W., Liu, Y., Huang, H. B., You, Q. H., Huang, D. D., Huang, C.: New Insights into the Brown Carbon Chromophores and Formation Pathways for Aqueous Reactions of α-Dicarbonyls with Amines and Ammonium. Environ. Sci. Technol.2023, 57, 12351–12361.

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.est.3c04133

图1. 羰基化合物与不同铵盐/有机胺液相反应生成棕碳发色团的组成(a)及其吸光贡献相对占比(b)

图2. 本研究中新识别的发色团物质(棕色)的生成路径

附件下载: