环境稳定碳同位素——记录人的吃饭和全球变暖

作者:江鸿

编者按:环境稳定碳同位素(δ13C)和全球变暖和碳中和两个重大环境社会问题相关。本文介绍了δ13C的概念及其在环境中分馏的基础机制,有机碳同位素(δ13Corg)可以反映过去气候变化和古代耕地的扩张,在近代可以记录人主食的变化。近现代的工业活动使大气二氧化碳δ13C的数值显著偏负。

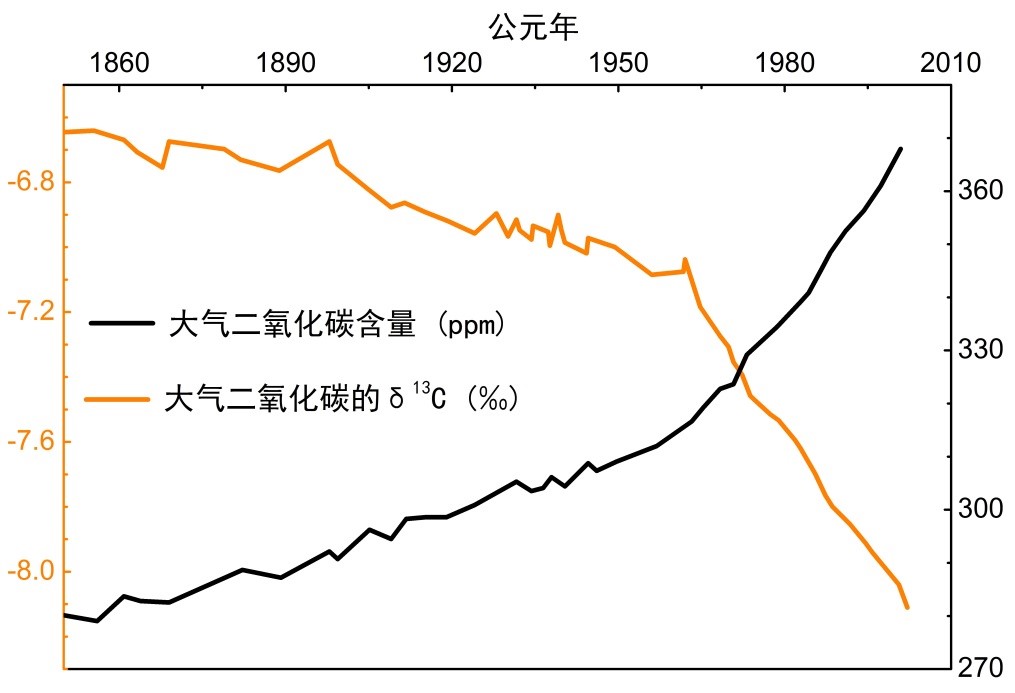

全球变暖是当今世界最被广泛关注的气候问题,它的一个重要原因是大气二氧化碳(CO2)含量急剧升高。同时还有一个有关碳的变化,但知道的人并不多,就是大气CO2的稳定碳同位素(δ13C)急剧负移(图1)。那么稳定碳同位素是什么?它为什么会有这样的变化呢?

图1 南极冰芯记录的工业革命以来大气二氧化碳含量(黑色线)和δ13C(橙色线)的变化趋势[1]

1. 碳同位素的概念及其在自然界的分布

众所周知,碳是6号元素,也就是它的原子核一定是含有6个质子。但它所含的中子数不是这么确定,可能是6、7或8个。这样,就存在有三种碳原子核,相对原子质量分别是12、13、14,也就形成了三种同位素,分别是12C、13C和14C。其中14C是可衰变的放射性核素(半衰期5568年),丰度非常小,只有一万亿分之一。剩下的12C和13C是稳定同位素,它们的丰度分别为98.9%和1.1%。在一种物质中, 13C越丰富,其δ13C越偏正。δ13C的计算公式如下:

δ13C (‰) = [(13C/12C)样品 - (13C/12C)标准] / (13C/12C)标准 × 1000

式中13C/12C为物质中稳定碳同位素相对量的比值,标准品为美国南卡罗莱纳州白垩系Pee Dee组拟箭石化石,它的δ13C为0。如果一种物质比它富13C,那么它的δ13C为正值,反之为负值。

自然界中的元素,一般化合价越高,其同位素越偏重。对于碳元素而言,它的化合价从+4到-4都有。碳酸盐和CO2中的碳都是+4价,碳酸盐的δ13C一般在-10~5‰之间,大气CO2约-7‰。有机物中碳的化合价较低,它们的δ13C较偏负,通常介于-40~-10‰。甲烷碳的化合价最低,为-4,其δ13C可偏负至-50~-100‰[2–3]。

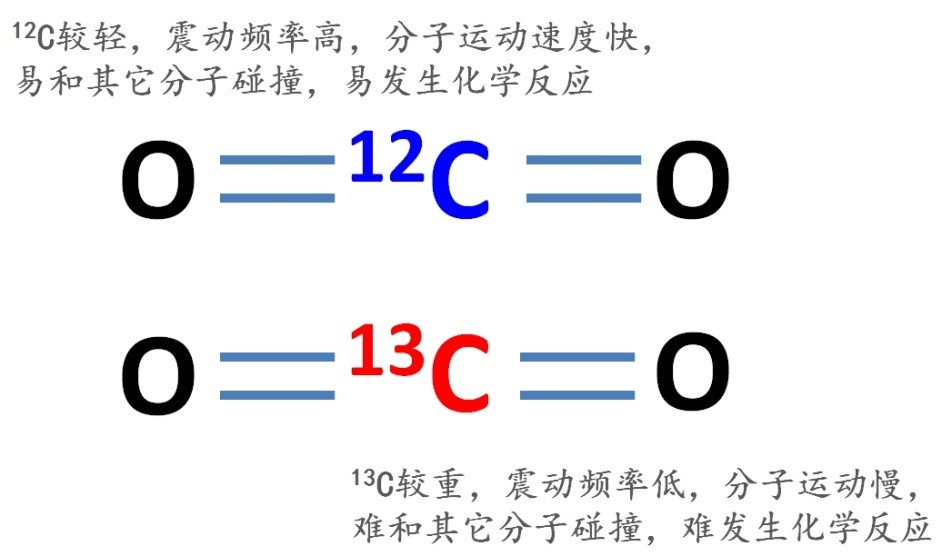

碳元素通过生物地球化学反应在全球生态系统循环流动,而化学反应只有经过分子间的碰撞才能发生。同位素中偏轻的原子运动速度较快,更容易和其它分子碰撞,所以优先发生化学反应。以大气二氧化碳为例,光合作用优先利用较轻12CO2,所以植物体有机质的δ13C较为偏负

注意:地质学和环境科学中有机质的碳同位素一般用δ13Corg表示,在δ13C右下角加英文有机质“organic”的前三个字母。因为无机碳和有机碳在环境中的迁移转化方式很不相同,所以有机碳同位素对环境的指示意义很不同于无机碳。有机碳同位素与植被直接相关,涉及到了气候变化和土地利用,在环境变化研究中使用更为广泛,下文统一用δ13Corg代表有机碳同位素。

图2 12CO2较13CO2容易发生化学反应,也就容易参与光合作用

2. C3、C4植物和农业时代的δ13C

大家在中学学过,按照光合作用步骤的不同,植物可以分成C3和C4植物两大类。C4植物一般为草本,喜热耐旱,对CO2的选择性较小,所以C4植物的δ13Corg(一般为-19~-9‰)比C3植物(一般为-37~-24‰)偏正[3]。这里的差别有气候环境的指示意义。

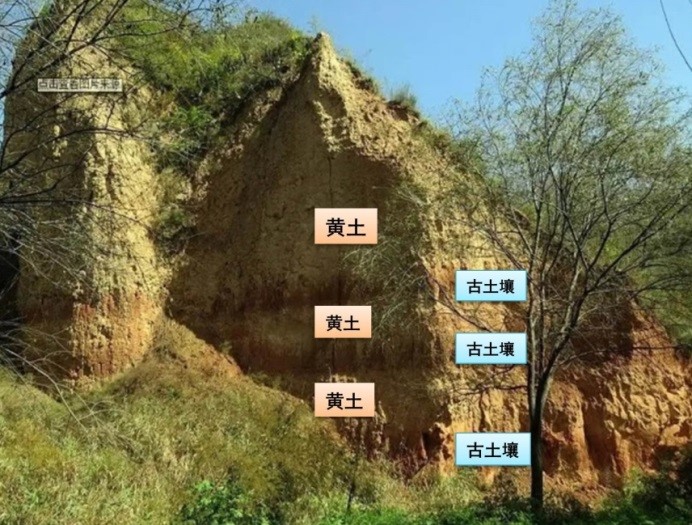

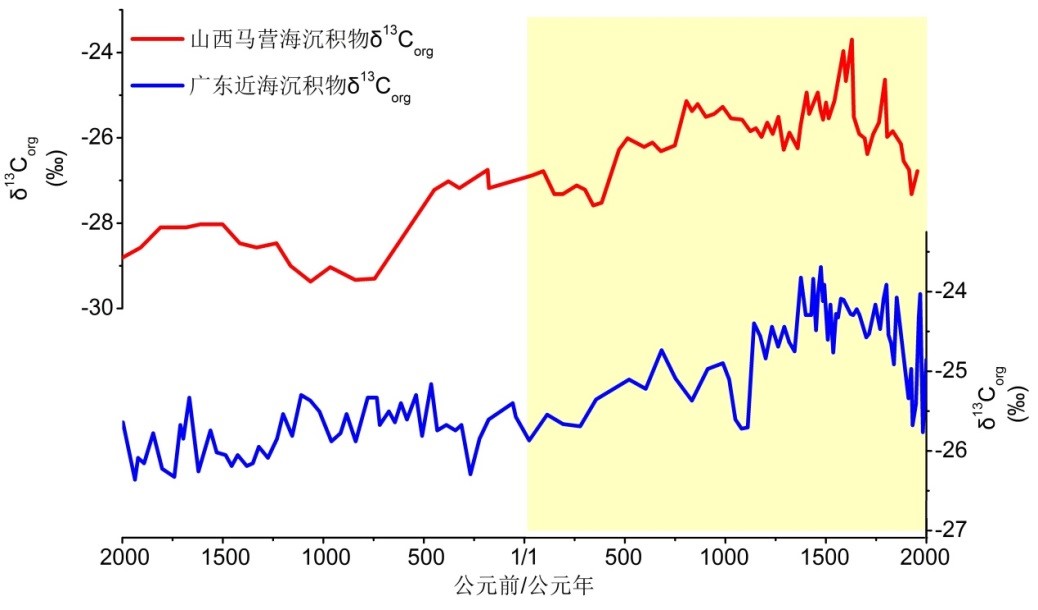

δ13Corg首先可以反映气候的情况。如黄土-古土壤交替的地层中,颜色偏红的古土壤层δ13Corg相对偏正,可以指示沉积层形成的时期喜暖干的C4草本植物较发育[4],当时气候偏暖(图3)。从植物凋落下来的有机碳会被大气、径流等作用搬运到湖泊或海洋的沉积物中,δ13Corg的变化就会被沉积物所记录。在华北地区,早中全新世(约距今11000年到4000年),气候条件较好,区域有很好的森林植被,而森林基本是δ13Corg偏负的C3植物,这段时期湖泊沉积物的δ13Corg偏负(变动区间-28~-30‰),而到晚全新世(近3000年)气候转冷干,加上人类对森林的破坏,δ13Corg明显正移(变动区间-27~-24‰)[5]。此外,森林植被很好的长白山地区,沉积物的δ13Corg比森林植被较差的华北地区明显偏负[5~7]。

晚全新世随着农业的发展,人类破坏更多的森林以种植农田,直接结果是C3植被损失,或损失后种植上C4农作物(如小米、玉米、高粱、甘蔗等),这些都会导致地表有机质δ13Corg在整体上正移。比如广东近海沉积物的δ13Corg在近两千年内显著正移(图6蓝色线),有一个重要的原因就是当地农民破坏原生森林(图4)并种植了C4作物甘蔗(图5)[8]。

图3 野外一处典型的“黄土-古土壤剖面”,其中黄土的δ13Corg偏负,古土壤的δ13Corg偏正

图4 C3的原生森林,C3植物的δ13Corg一般介于-37‰~-24‰之间

图5 C4作物甘蔗,C4植物的δ13Corg一般介于-19‰~-9‰之间

3. 面包加大炮 vs 小米加步枪

我们现在常吃的面条,在古代其实是奢侈品,因为小麦对肥力、用水条件要求较高。在古代,甚至新中国成立前的中国北方,平民百姓通常只能吃到耐旱的小米或适宜贫瘠土壤的高粱,到清朝才逐渐普及的玉米、红薯、土豆算是给寻常百姓家添了一点新滋味[9]。以上作物除了红薯、土豆是C3植物外,其它都是C4。位于华北地区的高山湖泊马营海,它的沉积物记录也显示近一千多年δ13Corg显著偏正(图6红色线),这与人类破坏森林种植C4作物有关。

图6 山西马营海[5]和广东近海沉积物[8]在近2000年内有明显正移,记录了人们开垦C3的森林种植C4的农作物。

说一大一小两个故事,可以让大家体验一下过去C3作物的金贵。大故事是毛主席曾说抗美援朝战争,是志愿军的“小米加步枪”对美国大兵的“面包加大炮”。志愿军这边的小米是δ13Corg偏正的C4,美国大兵那边的面包是δ13Corg偏负的C3。小故事是,是1949年春,毛主席从西柏坡进北京,时隔二十多年终于再吃到一碗惊艳他舌尖的鸡蛋面。面是C3作物小麦做的,可见毛主席多年在陕北、西柏坡等地的农村和寻常百姓一样,只能吃到C4的小米和高粱(也可能吃到C3的红薯土豆)。

图7 志愿军——C4小米加步枪

图8 美军——C3面包加大炮

4. 工业时代的δ13C

美国大兵的伙食无疑是比志愿军要好的。美国比中国先吃到面包,一个重要的原因是他们先实现了工业化,生产了大量的化肥,并有先进的灌溉技术可支持小麦的大规模种植。中国工业发展落后于美国,化肥产量在改革开放后才有快速增长。《平凡的世界》里的田福军书记,也是迎着改革开放的春风,通过自己的艰苦奋斗,实现了他“把老百姓手里的黑面馍馍(C4高粱做的),变成黄面馍馍(C4玉米做的),再变成白面馍馍(C3小麦)”的理想。

图9 黑面馍馍(主要原料是C4高粱),黄面馍馍(主要原料是C4玉米)和白面馍馍(主要原料是C3小麦)

图10 立志改善人民伙食的田福军书记(剧照,尤勇 饰)

化肥的大量生产,是建立在社会工业化基础之上的。传统工业必须通过燃烧煤或石油这样的化石燃料提供能源。化石燃料是数亿年前的植物遗体埋藏到地层中演化而生成的。因为植物残体的δ13Corg偏负,所以化石燃料的δ13Corg也偏负。工业生产将它们所含的碳燃烧并排放到大气,直接导致大气CO2的δ13C逐渐偏负(负移)这样,植物光合作用所产生的δ13Corg也就随之负移了。这是一个全球现象,多种地质载体的δ13C在工业革命后明显负移,并在二战后的20世纪中期开始加速负移,如湖泊沉积物、冰芯、珊瑚等[10–11],这刚好对应了大气CO2含量明显升高并加速的时间(图1)。地质学上将这种现象称为δ13C的苏斯(Suess)效应。

图11 工业生产向大气排放温室气体CO2

目前,碳达峰和碳中和已被列入国家重大战略目标。人们在关注大气CO2含量激增造成气候环境问题的同时,也需要多关注能指示自然界碳循环过程的δ13C,对它进行深入细致的研究,一定会为国家实现“双碳”战略目标提供不少新的方案。

图12 碳达峰与碳中和

参考资料

[1] Waters C N, Zalasiewicz J, Summerhayes C, et al. The Anthropocene is functionally and stratigraphically distinct from the Holocene. Science, 2016, 351, issue 6269: 1–10.

[2] 陈锦石和陈文正. 碳同位素地质学概论. 地质出版社, 1983: 55.

[3] 沈吉, 薛滨, 吴敬禄, 等. 湖泊沉积与环境演化. 北京: 科学出版社, 2010: 217–221.

[4] 刘卫国, 宁有丰, 安芷生, 等. 黄土高原现代土壤和古土壤有机碳同位素对植被的响应. 中国科学(D辑), 2002,, 32(10): 830–836.

[5] Cheng B, Liu J B, Chen S Q, et al. Impact of abrupt late Holocene monsoon climate change on the status of an alpine lake in North China. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 2020, 125, e2019JD031877.

[6] Chu G Q, Sun Q, Gu Z Y, et al. Dust records from varved lacustrine sediments of two neighboring lakes in northern China over the last 1400 years. Quaternary International, 2009, 194: 108–118.

[7] Xu L C, Liu Y, Sun Q L, et al. Climate change and human occupations in the Lake Daihai basin, north –central China over the last 4500 years: A geo-archeological perspective. Journal of Asian Earth Sciences, 2017, 138: 367–377.

[8] Huang C, Zeng T, Ye F, et al. Natural and anthropogenic impacts on environmental changes over the past 7500 years based on the multi-proxy study of shelf sediments in the northern South China Sea. Quaternary Science Reviews, 2018, 197: 35-48.

[9] 唐启宇 编著. 中国作物栽培史稿. 北京: 农业出版社, 1986: 1–306.

[10] Waters C N, Zalasiewicz J, Summerhayes C, et al. Global Boundary Stratotype Section and Point (GSSP) for the Anthropocene Series: Where and how to look for potential candidates. Earth-Science Reviews, 2018, 178: 379-429.

[11] Jiang H, Han Y M, Guo M L, et al. Sedimentary record of human activities in China over the past two millennia and implications for the Anthropocene: A review. Science of the Total Environment, 2022, 851: 158149.

文中未标注出处的图片来自网络

附件下载: